文教常任委員会(管内調査)丹波・但馬地区 7/23~7/25

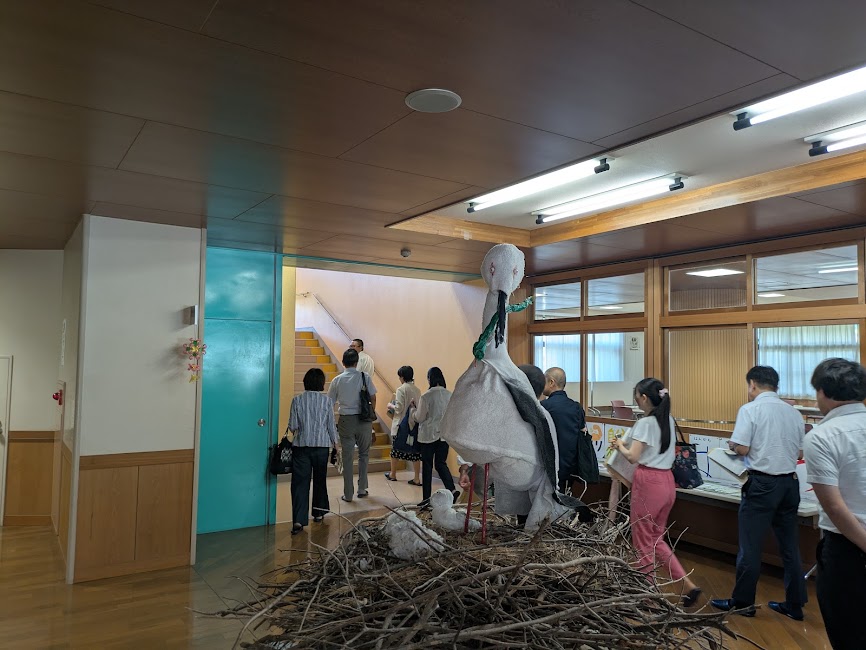

まず第1日目は、「丹波篠山市立青山歴史村のデカンショ館」「養父市立伊佐小学校」「養父市立関宮学園」を調査。特に、伊佐小学校「リーディングDXスクール事業」と関宮学園「義務教育学校」(道徳教育拠点校育成支援事業)に注目。今後の文教政策に大いに参考となるものでした。義務教育学校とは、小学校(前期課程)と中学校(後期課程)が同一敷地内にあります。関宮学園では、校長1人・教頭2人体制(前期・後期)。職員室は1つで情報共有しやすい環境。また、小学校と中学校をつなぐ渡り廊下が印象的でありました。「中1ギャップ」の解消が図りやすいことも特徴とのことでした。

次に第2日目は、「県立香住高校」「豊岡市立城崎中学校」「県立円山川公苑」「但馬教育事務所」を調査。香住高校の「海洋科学科」、城崎中学校の「地域クラブとの部活動連携」、円山川公苑の「R8全国総体カヌー競技会場」。現場視察を通じた調査となりました。具体的には、デジタル社会に対応した産業教育設備整備事業を展開する「香住高校」、地域クラブとの休日部活動連携・外部指導者活用・複数のクラブとの連携による生徒の選択肢拡大を図る「城崎中学校」、また自然体験(カヌーやカヤック等のマリンスポーツ)や屋外プールや美術館等も併設した「円山川公苑」の事業概要等も調査しました。また「但馬教育事務所」の調査では、但馬地区データの「小中学校の暴力件数」「教職員の学校業務改善推進事業」の事実確認と現場背景について質問しました。但馬地区は小規模校がほとんどということで、数値(割合)の変化が兵庫県と比べ大きいことを確認しました。

そして、最後の3日目は、「丹波篠山市立丹南中学校」「丹波教育事務所」「県立篠山鳳鳴高校」の調査。「丹南中学校」では、スポーツ庁「運動部活動の地域移行(地域展開)に向けた実証事業の拠点校であり、平日学校・週末地域型のハイブリッドモデルを導入しています。また「篠山鳳鳴高校」では、新時代に対応した高等学校改革推進事業(STEAM教育)や高等学校DX加速化推進事業(DXハイスクール)を展開。県内最古の県立高校であり、来年が創立150周年ということ。校内には「青山文学館」という歴史資料等を保管・展示したルームがあるほどです。福沢諭吉の「慶應義塾」から2人の講師が派遣され、初期の「私立鳳鳴義塾」が誕生したエピソードを拝聴しました。一方、「丹波教育事務所」では、但馬教育事務所審査と同様に「小中学校の暴力件数について」質問しました。「同じ生徒が度々、執拗に暴力行為を繰り返している。」という現場事情、校長経験したOBが「このような生徒は初めて。」というコメント等をヒアリングすることができました。また「特別支援学校に通う児童生徒数の増加の背景について」も質問。学習障害や発達障害等の要因以外にも、「境界知能」や「グレーゾーン」についての所見も伺うことができました。

引き続き、調査研究しなければならないテーマを再確認できました。以上、管内調査の報告でした!